Kerajaan Medang

| |||||||||||||||||||||||||||||||

Nama

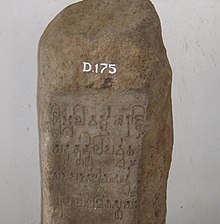

Pada umumnya, istilah Kerajaan Medang hanya lazim dipakai untuk menyebut periode Jawa Timur saja, padahal berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, nama Medang sudah dikenal sejak periode sebelumnya, yaitu periode Jawa Tengah.Sementara itu, nama yang lazim dipakai untuk menyebut Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah Kerajaan Mataram, yaitu merujuk kepada salah daerah ibu kota kerajaan ini. Kadang untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16, Kerajaan Medang periode Jawa Tengah biasa pula disebut dengan nama Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Mataram Hindu.

Pusat Kerajaan Medang

Bhumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah untuk pertama kalinya istana Kerajaan Medang diperkirakan berdiri (Rajya Medang i Bhumi Mataram). Nama ini ditemukan dalam beberapa prasasti, misalnya prasasti Minto dan prasasti Anjukladang. Istilah Mataram kemudian lazim dipakai untuk menyebut nama kerajaan secara keseluruhan, meskipun tidak selamanya kerajaan ini berpusat di sana.Sesungguhnya, pusat Kerajaan Medang pernah mengalami beberapa kali perpindahan, bahkan sampai ke daerah Jawa Timur sekarang. Beberapa daerah yang pernah menjadi lokasi istana Medang berdasarkan prasasti-prasasti yang sudah ditemukan antara lain,

- Medang i Bhumi Mataram (zaman Sanjaya)

- Medang i Mamrati (zaman Rakai Pikatan)

- Medang i Poh Pitu (zaman Dyah Balitung)

- Medang i Bhumi Mataram (zaman Dyah Wawa)

- Medang i Tamwlang (zaman Mpu Sindok)

- Medang i Watugaluh (zaman Mpu Sindok)

- Medang i Wwatan (zaman Dharmawangsa Teguh)

Awal berdirinya kerajaan

Prasasti Mantyasih tahun 907 atas nama Dyah Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan Medang (Rahyang ta rumuhun ri Medang ri Poh Pitu) adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya.Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal tahun 732, namun tidak menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah pulau Jawa sebelum dirinya, bernama Sanna. Sepeninggal Sanna, negara menjadi kacau. Sanjaya kemudian tampil menjadi raja, atas dukungan ibunya, yaitu Sannaha saudara perempuan Sanna.

Sanna juga dikenal dengan nama sena atau Bratasenawa, yang merupakan raja Kerajaan Galuh yang ketiga (709 - 716 M).Bratasenawa alias Sanna atau Sena digulingkan dari tahta Galuh oleh Purbasora (saudara satu ibu sanna) dalam tahun 716 M.Sena akhirnya melarikan diri ke Pakuan, meminta perlindungan pada Raja Tarusbawa. Tarusbawa yang merupakan raja pertama Kerajaan Sunda (setelah tarumanegara pecah menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh) adalah sahabat baik sanna. Persahabatan ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya menjadi menantunya. Sanjaya, anak Sannaha saudara perempuan Sanna, berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa (mertuanya yangg merupakan sahabat sanna). Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama isterinya. Akhirnya Sanjaya menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kalingga (setelah Ratu Shima mangkat). Dalam tahun 732 M Sanjaya mewarisi tahta Kerajaan Mataram dari orangtuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara puteranya, Tamperan, dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan Kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putera bungsu Sempakwaja.

Kisah hidup Sanjaya secara panjang lebar terdapat dalam Carita Parahyangan yang baru ditulis ratusan tahun setelah kematiannya, yaitu sekitar abad ke-16.

Dinasti yang berkuasa

Pada umumnya para sejarawan menyebut ada tiga dinasti yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra pada periode Jawa Tengah, serta Wangsa Isyana pada periode Jawa Timur.Istilah Wangsa Sanjaya merujuk pada nama raja pertama Medang, yaitu Sanjaya. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Menurut teori van Naerssen, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran (pengganti Sanjaya sekitar tahun 770-an), kekuasaan atas Medang direbut oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana.

Mulai saat itu Wangsa Sailendra berkuasa di Pulau Jawa, bahkan berhasil pula menguasai Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatra. Sampai akhirnya, sekitar tahun 840-an, seorang keturunan Sanjaya bernama Rakai Pikatan berhasil menikahi Pramodawardhani putri mahkota Wangsa Sailendra. Berkat perkawinan itu ia bisa menjadi raja Medang, dan memindahkan istananya ke Mamrati. Peristiwa tersebut dianggap sebagai awal kebangkitan kembali Wangsa Sanjaya.

Menurut teori Bosch, nama raja-raja Medang dalam Prasasti Mantyasih dianggap sebagai anggota Wangsa Sanjaya secara keseluruhan. Sementara itu Slamet Muljana berpendapat bahwa daftar tersebut adalah daftar raja-raja yang pernah berkuasa di Medang, dan bukan daftar silsilah keturunan Sanjaya.

Contoh yang diajukan Slamet Muljana adalah Rakai Panangkaran yang diyakininya bukan putra Sanjaya. Alasannya ialah, prasasti Kalasan tahun 778 memuji Rakai Panangkaran sebagai “permata wangsa Sailendra” (Sailendrawangsatilaka). Dengan demikian pendapat ini menolak teori van Naerssen tentang kekalahan Rakai Panangkaran oleh seorang raja Sailendra.

Menurut teori Slamet Muljana, raja-raja Medang versi Prasasti Mantyasih mulai dari Rakai Panangkaran sampai dengan Rakai Garung adalah anggota Wangsa Sailendra. Sedangkan kebangkitan Wangsa Sanjaya baru dimulai sejak Rakai Pikatan naik takhta menggantikan Rakai Garung.

Istilah Rakai pada zaman Medang identik dengan Bhre pada zaman Majapahit, yang bermakna “penguasa di”. Jadi, gelar Rakai Panangkaran sama artinya dengan “Penguasa di Panangkaran”. Nama aslinya ditemukan dalam prasasti Kalasan, yaitu Dyah Pancapana.

Slamet Muljana kemudian mengidentifikasi Rakai Panunggalan sampai Rakai Garung dengan nama-nama raja Wangsa Sailendra yang telah diketahui, misalnya Dharanindra ataupun Samaratungga. yang selama ini cenderung dianggap bukan bagian dari daftar para raja versi Prasasti Mantyasih.

Sementara itu, dinasti ketiga yang berkuasa di Medang adalah Wangsa Isana yang baru muncul pada ‘’periode Jawa Timur’’. Dinasti ini didirikan oleh Mpu Sindok yang membangun istana baru di Tamwlang sekitar tahun 929. Dalam prasasti-prasastinya, Mpu Sindok menyebut dengan tegas bahwa kerajaannya adalah kelanjutan dari Kadatwan Rahyangta i Medang i Bhumi Mataram.

Daftar raja-raja Medang

Apabila teori Slamet Muljana benar, maka daftar raja-raja Medang sejak masih berpusat di Bhumi Mataram sampai berakhir di Wwatan dapat disusun secara lengkap sebagai berikut:

Candi Prambanan dari abad ke-9, terletak di Prambanan, Yogyakarta, dibangun antara masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Dyah Balitung.

- Sanjaya, pendiri Kerajaan Medang

- Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Sailendra

- Rakai Panunggalan alias Dharanindra

- Rakai Warak alias Samaragrawira

- Rakai Garung alias Samaratungga

- Rakai Pikatan suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya

- Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala

- Rakai Watuhumalang

- Rakai Watukura Dyah Balitung

- Mpu Daksa

- Rakai Layang Dyah Tulodong

- Rakai Sumba Dyah Wawa

- Mpu Sindok, awal periode Jawa Timur

- Sri Lokapala suami Sri Isanatunggawijaya

- Makuthawangsawardhana

- Dharmawangsa Teguh, Kerajaan Medang berakhir

Struktur pemerintahan

Raja merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar Ratu. Pada zaman itu istilah Ratu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar ini setara dengan Datu yang berarti "pemimpin". Keduanya merupakan gelar asli Indonesia.Ketika Rakai Panangkaran dari Wangsa Sailendra berkuasa, gelar Ratu dihapusnya dan diganti dengan gelar Sri Maharaja. Kasus yang sama terjadi pada Kerajaan Sriwijaya di mana raja-rajanya semula bergelar Dapunta Hyang, dan setelah dikuasai Wangsa Sailendra juga berubah menjadi Sri Maharaja.

Pemakaian gelar Sri Maharaja di Kerajaan Medang tetap dilestarikan oleh Rakai Pikatan meskipun Wangsa Sanjaya berkuasa kembali. Hal ini dapat dilihat dalam daftar raja-raja versi Prasasti Mantyasih yang menyebutkan hanya Sanjaya yang bergelar Sang Ratu.

Jabatan tertinggi sesudah raja ialah Rakryan Mahamantri i Hino atau kadang ditulis Rakryan Mapatih Hino. Jabatan ini dipegang oleh putra atau saudara raja yang memiliki peluang untuk naik takhta selanjutnya. Misalnya, Mpu Sindok merupakan Mapatih Hino pada masa pemerintahan Dyah Wawa.

Jabatan Rakryan Mapatih Hino pada zaman ini berbeda dengan Rakryan Mapatih pada zaman Majapahit. Patih zaman Majapahit setara dengan perdana menteri namun tidak berhak untuk naik takhta.

Jabatan sesudah Mahamantri i Hino secara berturut-turut adalah Mahamantri i Halu dan Mahamantri i Sirikan. Pada zaman Majapahit jabatan-jabatan ini masih ada namun hanya sekadar gelar kehormatan saja. Pada zaman Wangsa Isana berkuasa masih ditambah lagi dengan jabatan Mahamantri Wka dan Mahamantri Bawang.

Jabatan tertinggi di Medang selanjutnya ialah Rakryan Kanuruhan sebagai pelaksana perintah raja. Mungkin semacam perdana menteri pada zaman sekarang atau setara dengan Rakryan Mapatih pada zaman Majapahit. Jabatan Rakryan Kanuruhan pada zaman Majapahit memang masih ada, namun kiranya setara dengan menteri dalam negeri pada zaman sekarang.

Keadaan penduduk

Penduduk Medang sejak periode Bhumi Mataram sampai periode Wwatan pada umumnya bekerja sebagai petani. Kerajaan Medang memang terkenal sebagai negara agraris, sedangkan saingannya, yaitu Kerajaan Sriwijaya merupakan negara maritim.

Agama resmi Kerajaan Medang pada masa pemerintahan Sanjaya adalah Hindu aliran Siwa. Ketika Sailendrawangsa berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Kemudian pada saat Rakai Pikatan dari Sanjayawangsa berkuasa, agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan dengan penuh toleransi.

Konflik takhta periode Jawa Tengah

Pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi putra Rakai Pikatan (sekitar 856 – 880–an), ditemukan beberapa prasasti atas nama raja-raja lain, yaitu Maharaja Rakai Gurunwangi dan Maharaja Rakai Limus Dyah Dewendra. Hal ini menunjukkan kalau pada saat itu Rakai Kayuwangi bukanlah satu-satunya maharaja di Pulau Jawa. Sedangkan menurut prasasti Mantyasih, raja sesudah Rakai Kayuwangi adalah Rakai Watuhumalang.Dyah Balitung yang diduga merupakan menantu Rakai Watuhumalang berhasil mempersatukan kembali kekuasaan seluruh Jawa, bahkan sampai Bali. Mungkin karena kepahlawanannya itu, ia dapat mewarisi takhta mertuanya.

Pemerintahan Balitung diperkirakan berakhir karena terjadinya kudeta oleh Mpu Daksa yang mengaku sebagai keturunan asli Sanjaya. Ia sendiri kemudian digantikan oleh menantunya, bernama Dyah Tulodhong. Tidak diketahui dengan pasti apakah proses suksesi ini berjalan damai ataukah melalui kudeta pula.

Tulodhong akhirnya tersingkir oleh pemberontakan Dyah Wawa yang sebelumnya menjabat sebagai pegawai pengadilan.

Teori van Bammelen

Menurut teori van Bammelen, perpindahan istana Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Konon sebagian puncak Merapi hancur. Kemudian lapisan tanah begeser ke arah barat daya sehingga terjadi lipatan, yang antara lain, membentuk Gunung Gendol dan lempengan Pegunungan Menoreh. Letusan tersebut disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik berupa abu dan batu.Istana Medang yang diperkirakan kembali berada di Bhumi Mataram hancur. Tidak diketahui dengan pasti apakah Dyah Wawa tewas dalam bencana alam tersebut ataukah sudah meninggal sebelum peristiwa itu terjadi, karena raja selanjutnya yang bertakhta di Jawa Timur bernama Mpu Sindok.

Mpu Sindok yang menjabat sebagai Rakryan Mapatih Hino mendirikan istana baru di daerah Tamwlang. Prasasti tertuanya berangka tahun 929. Dinasti yang berkuasa di Medang periode Jawa Timur bukan lagi Sanjayawangsa, melainkan sebuah keluarga baru bernama Isanawangsa, yang merujuk pada gelar abhiseka Mpu Sindok yaitu Sri Isana Wikramadharmottungga.

Permusuhan dengan Sriwijaya

Selain menguasai Medang, Wangsa Sailendra juga menguasai Kerajaan Sriwijaya di pulau Sumatra. Hal ini ditandai dengan ditemukannya Prasasti Ligor tahun 775 yang menyebut nama Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra sebagai penguasa Sriwijaya.Hubungan senasib antara Jawa dan Sumatra berubah menjadi permusuhan ketika Wangsa Sanjaya bangkit kembali memerintah Medang. Menurut teori de Casparis, sekitar tahun 850–an, Rakai Pikatan berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Sailendra bernama Balaputradewa putra Samaragrawira.

Balaputradewa kemudian menjadi raja Sriwijaya di mana ia tetap menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Selain itu, Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara.

Rasa permusuhan Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa Isana berkuasa. Sewaktu Mpu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerangnya. Pertempuran terjadi di daerah Anjukladang (sekarang Nganjuk, Jawa Timur) yang dimenangkan oleh pihak Mpu Sindok.

Peristiwa Mahapralaya

Mahapralaya adalah peristiwa hancurnya istana Medang di Jawa Timur berdasarkan berita dalam prasasti Pucangan. Tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga muncul dua versi pendapat. Sebagian sejarawan menyebut Kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006, sedangkan yang lainnya menyebut tahun 1016.Raja terakhir Medang adalah Dharmawangsa Teguh, cicit Mpu Sindok. Kronik Cina dari Dinasti Song mencatat telah beberapa kali Dharmawangsa mengirim pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya sejak ia naik takhta tahun 991. Permusuhan antara Jawa dan Sumatra semakin memanas saat itu.

Pada tahun 1006 (atau 1016) Dharmawangsa lengah. Ketika ia mengadakan pesta perkawinan putrinya, istana Medang di Wwatan diserbu oleh Aji Wurawari dari Lwaram yang diperkirakan sebagai sekutu Kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut, Dharmawangsa tewas.

Tiga tahun kemudian, seorang pangeran berdarah campuran Jawa–Bali yang lolos dari Mahapralaya tampil membangun kerajaan baru sebagai kelanjutan Kerajaan Medang. Pangeran itu bernama Airlangga yang mengaku bahwa ibunya adalah keturunan Mpu Sindok. Kerajaan yang ia dirikan kemudian lazim disebut dengan nama Kerajaan Kahuripan.

Peninggalan sejarah

(Kiri) Avalokitesvara lengan-dua. Jawa Tengah, abad ke-9/ke-10, tembaga, 12,0 x 7,5 cm. (Tengah: Chundā lengan-empat, Jawa Tengah, Wonosobo, Dataran Tinggi Dieng, abad ke-9/10, perunggu, 11 x 8 cm. (Kanan) Dewi Tantra lengan-empat (Chundā?), Jawa Tengah, Prambanan, abad ke 10, perunggu, 15 x 7,5 cm. Terletak di Museum für Indische Kunst, Berlin-Dahlem.

Candi-candi peninggalan Kerajaan Medang antara lain, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Candi megah yang dibangun oleh Sailendrawangsa ini telah ditetapkan UNESCO (PBB) sebagai salah satu warisan budaya dunia.

Kepustakaan

- Marwati Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka

- Purwadi. 2007. Sejarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu

- Slamet Muljana. 2005. Menuju Puncak Kemegahan (terbitan ulang 1965). Yogyakarta: LKIS

- Slamet Muljana. 1979. Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta: Bhratara

- Slamet Muljana. 2006. Sriwijaya (terbitan ulang 1960). Yogyakarta: LKIS

Kesultanan Mataram

| |||||||||||||||||||||||||||

Peta Mataram Baru yang telah dipecah menjadi empat kerajaan pada tahun 1830, setelah Perang Diponegoro. Pada peta ini terlihat bahwa Kasunanan Surakarta memiliki banyak enklave di wilayah Kasultanan Yogyakarta dan wilayah Belanda. Mangkunagaran juga memiliki sebuah enklave di Yogyakarta. Kelak enklave-enklave ini dihapus.

Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Negeri ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya firma dagang itu, namun ironisnya malah harus menerima bantuan VOC pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya.

Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris/pertanian dan relatif lemah secara maritim. Ia meninggalkan beberapa jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini, seperti kampung Matraman di Batavia/Jakarta, sistem persawahan di Pantura Jawa Barat, penggunaan hanacaraka dalam literatur bahasa Sunda, politik feodal di Pasundan, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih berlaku hingga sekarang.

Masa awal

Sutawijaya naik tahta setelah ia merebut wilayah Pajang sepeninggal Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu wilayahnya hanya di sekitar Jawa Tengah saat ini, mewarisi wilayah Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan berada di Mentaok, wilayah yang terletak kira-kira di timur Kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adisucipto sekarang. Lokasi keraton (tempat kedudukan raja) pada masa awal terletak di Banguntapan, kemudian dipindah ke Kotagede. Sesudah ia meninggal (dimakamkan di Kotagede) kekuasaan diteruskan putranya Mas Jolang yang setelah naik tahta bergelar Prabu Hanyokrowati.Pemerintahan Prabu Hanyokrowati tidak berlangsung lama karena beliau wafat karena kecelakaan saat sedang berburu di hutan Krapyak. Karena itu ia juga disebut Susuhunan Seda Krapyak atau Panembahan Seda Krapyak yang artinya Raja (yang) wafat (di) Krapyak. Setelah itu tahta beralih sebentar ke tangan putra keempat Mas Jolang yang bergelar Adipati Martoputro. Ternyata Adipati Martoputro menderita penyakit syaraf sehingga tahta beralih ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang.

Sultan Agung

Sesudah naik tahta Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masanya Mataram berekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Wilayah Mataram mencakup Pulau Jawa dan Madura (kira-kira gabungan Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur sekarang). Ia memindahkan lokasi kraton ke Kerta (Jw. "kertå", maka muncul sebutan pula "Mataram Kerta"). Akibat terjadi gesekan dalam penguasaan perdagangan antara Mataram dengan VOC yang berpusat di Batavia, Mataram lalu berkoalisi dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dan terlibat dalam beberapa peperangan antara Mataram melawan VOC. Setelah wafat (dimakamkan di Imogiri), ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat (Amangkurat I).Terpecahnya Mataram

Amangkurat I memindahkan lokasi keraton ke Pleret (1647), tidak jauh dari Kerta. Selain itu, ia tidak lagi menggunakan gelar sultan, melainkan "sunan" (dari "Susuhunan" atau "Yang Dipertuan"). Pemerintahan Amangkurat I kurang stabil karena banyak ketidakpuasan dan pemberontakan. Pada masanya, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya dan memaksa Amangkurat bersekutu dengan VOC. Ia wafat di Tegalarum (1677) ketika mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tegalarum. Penggantinya, Amangkurat II (Amangkurat Amral), sangat patuh pada VOC sehingga kalangan istana banyak yang tidak puas dan pemberontakan terus terjadi. Pada masanya, kraton dipindahkan lagi ke Kartasura (1680), sekitar 5km sebelah barat Pajang karena kraton yang lama dianggap telah tercemar.Pengganti Amangkurat II berturut-turut adalah Amangkurat III (1703-1708), Pakubuwana I (1704-1719), Amangkurat IV (1719-1726), Pakubuwana II (1726-1749). VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC sehingga VOC mengangkat Pakubuwana I (Puger) sebagai raja. Akibatnya Mataram memiliki dua raja dan ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak dan menjadi "king in exile" hingga tertangkap di Batavia lalu dibuang ke Ceylon.

Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta tanggal 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti (nama diambil dari lokasi penandatanganan, di sebelah timur kota Karanganyar, Jawa Tengah). Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Walaupun demikian sebagian masyarakat Jawa beranggapan bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta adalah "ahli waris" dari Kesultanan Mataram.

Peristiwa Penting

- 1558 - Ki Ageng Pemanahan dihadiahi wilayah Mataram oleh Sultan Pajang Adiwijaya atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang.

- 1577 - Ki Ageng Pemanahan membangun istananya di Pasargede atau Kotagede.

- 1584 - Ki Ageng Pemanahan meninggal. Sultan Pajang mengangkat Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan sebagai penguasa baru di Mataram, bergelar "Ngabehi Loring Pasar" (karena rumahnya di utara pasar).

- 1587 - Pasukan Kesultanan Pajang yang akan menyerbu Mataram porak-poranda diterjang badai letusan Gunung Merapi. Sutawijaya dan pasukannya selamat.

- 1588 - Mataram menjadi kerajaan dengan Sutawijaya sebagai Sultan, bergelar "Senapati Ingalaga Sayidin Panatagama" artinya Panglima Perang dan Ulama Pengatur Kehidupan Beragama.

- 1601 - Panembahan Senopati wafat dan digantikan putranya, Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyakrawati dan kemudian dikenal sebagai "Panembahan Seda ing Krapyak" karena wafat saat berburu (jawa: krapyak).

- 1613 - Mas Jolang wafat, kemudian digantikan oleh putranya Pangeran Aryo Martoputro. Karena sering sakit, kemudian digantikan oleh kakaknya Raden Mas Rangsang. Gelar pertama yang digunakan adalah Panembahan Hanyakrakusuma atau "Prabu Pandita Hanyakrakusuma". Setelah Menaklukkan Madura beliau menggunakan gelar "Susuhunan Hanyakrakusuma". Terakhir setelah 1640-an beliau menggunakan gelar bergelar "Sultan Agung Senapati Ingalaga Abdurrahman"

- 1645 - Sultan Agung wafat dan digantikan putranya Susuhunan Amangkurat I.

- 1645 - 1677 - Pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram, yang dimanfaatkan oleh VOC.

- 1677 - Trunajaya merangsek menuju Ibukota Pleret. Susuhunan Amangkurat I mangkat. Putra Mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II di pengasingan. Pangeran Puger yang diserahi tanggung jawab atas ibukota Pleret mulai memerintah dengan gelar Susuhunan Ing Ngalaga.

- 1680 - Susuhunan Amangkurat II memindahkan ibukota ke Kartasura.

- 1681 - Pangeran Puger diturunkan dari tahta Pleret.

- 1703 - Susuhunan Amangkurat III wafat. Putra mahkota diangkat menjadi Susuhunan Amangkurat III.

- 1704 - Dengan bantuan VOC Pangeran Puger ditahtakan sebagai Susuhunan Paku Buwono I. Awal Perang Tahta I (1704-1708). Susuhunan Amangkurat III membentuk pemerintahan pengasingan.

- 1708 - Susuhunan Amangkurat III ditangkap dan dibuang ke Srilanka sampai wafatnya pada 1734.

- 1719 - Susuhunan Paku Buwono I meninggal dan digantikan putra mahkota dengan gelar Susuhunan Amangkurat IV atau Prabu Mangkurat Jawa. Awal Perang Tahta II (1719-1723).

- 1726 - Susuhunan Amangkurat IV meninggal dan digantikan Putra Mahkota yang bergelar Susuhunan Paku Buwono II.

- 1742 - Ibukota Kartasura dikuasai pemberontak. Susuhunan Paku Buwana II berada dalam pengasingan.

- 1743 - Dengan bantuan VOC Ibukota Kartasura berhasil direbut dari tangan pemberontak dengan keadaan luluh lantak. Sebuah perjanjian sangat berat (menggadaikan kedaulatan Mataram kepada VOC selama belum dapat melunasi hutang biaya perang) bagi Mataram dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II sebagai imbalan atas bantuan VOC.

- 1745 - Susuhunan Paku Buwana II membangun ibukota baru di desa Sala di tepian Bengawan Beton.

- 1746 - Susuhunan Paku Buwana II secara resmi menempati ibukota baru yang dinamai Surakarta. Konflik Istana menyebabkan saudara Susuhunan, P. Mangkubumi, meninggalkan istana. Meletus Perang Tahta III yang berlangsung lebih dari 10 tahun (1746-1757) dan mencabik Kerajaan Mataram menjadi dua Kerajaan besar dan satu kerajaan kecil.

- 1749 - 11 Desember Susuhunan Paku Buwono II menandatangani penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC. Namun secara de facto Mataram baru dapat ditundukkan sepenuhnya pada

- 1752 - Mangkubumi berhasil menggerakkan pemberontakan di provinsi-provinsi Pasisiran (daerah pantura Jawa) mulai dari Banten sampai Madura. Perpecahan Mangkubumi-RM Said.

- 1754 - Nicolas Hartingh menyerukan gencatan senjata dan perdamaian. 23 September, Nota Kesepahaman Mangkubumi-Hartingh. 4 November, PB III meratifikasi nota kesepahaman. Batavia walau keberatan tidak punya pilihan lain selain meratifikasi nota yang sama.

- 1755 - 13 Februari Puncak perpecahan terjadi, ditandai dengan Perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan atas Kesultanan Yogyakarta dengan gelar "Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing-Ngalaga Ngabdurakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah" atau lebih populer dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I.

- 1757 - Perpecahan kembali melanda Mataram. R.M. Said diangkat sebagai penguasa atas sebuah kepangeranan, Praja Mangkunegaran yang terlepas dari Kesunanan Surakarta dengan gelar "Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangku Nagara Senopati Ing Ayudha".

- 1788 - Susuhunan Paku Buwono III mangkat.

- 1792 - Sultan Hamengku Buwono I wafat.

- 1795 - KGPAA Mangku Nagara I meninggal.

- 1799 - Voc dibubarkan

- 1813 - Perpecahan kembali melanda Mataram. P. Nata Kusuma diangkat sebagai penguasa atas sebuah kepangeranan, Kadipaten Paku Alaman yang terlepas dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar "Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam".

- 1830 - Akhir perang Diponegoro. Seluruh daerah Manca nagara Yogyakarta dan Surakarta dirampas Belanda. 27 September, Perjanjian Klaten menentukan tapal yang tetap antara Surakarta dan Yogyakarta dan membagi secara permanen Kerajaan Mataram ditandatangani oleh Sasradiningrat, Pepatih Dalem Surakarta, dan Danurejo, Pepatih Dalem Yogyakarta. Mataram secara de facto dan de yure dikuasai oleh Hindia Belanda.

Sriwijaya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Setelah Sriwijaya jatuh, kerajaan ini terlupakan dan sejarawan tidak mengetahui keberadaan kerajaan ini. Eksistensi Sriwijaya diketahui secara resmi tahun 1918 oleh sejarawan Perancis George Cœdès dari École française d'Extrême-Orient.[2] Sekitar tahun 1992 hingga 1993, Pierre-Yves Manguin membuktikan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabokingking (terletak di provinsi Sumatera Selatan)[2]. Namun Soekmono berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak di provinsi Jambi sekarang[8], yaitu pada kawasan sehiliran Batang Hari, antara Muara Sabak sampai ke Muara Tembesi. Sementara Moens sebelumnya berpendapat letak Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus (provinsi Riau sekarang), dengan asumsi petunjuk arah perjalanan catatan I Tsing,[9] serta hal ini dapat juga dikaitkan dengan berita tentang pembangunan candi yang dipersembahkan oleh raja Sriwijaya (Se li chu la wu ni fu ma tian hwa atau Sri Cudamaniwarmadewa) tahun 1003 kepada kaisar Cina yang dinamakan cheng tien wan shou (Candi Bungsu, salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus).[10]

Historiografi

Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia; masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis George Cœdès mempublikasikan penemuannya dalam koran berbahasa Belanda dan Indonesia.[11] Coedès menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap "San-fo-ts'i", sebelumnya dibaca "Sribhoja", dan beberapa prasasti dalam Melayu Kuno merujuk pada kekaisaran yang sama.[12]Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan kerajaan besar Nusantara selain Majapahit di Jawa Timur. Pada abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelelum kolonialisme Belanda.[11]

Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Shih-li-fo-shih atau San-fo-ts'i atau San Fo Qi. Dalam bahasa Sansekerta dan Pali, kerajaan Sriwijaya disebut Yavadesh dan Javadeh. Bangsa Arab menyebutnya Zabaj dan Khmer menyebutnya Malayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan.[2] Sementara dari peta Ptolemaeus ditemukan keterangan tentang adanya 3 pulau Sabadeibei yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya.[8]

Pembentukan dan pertumbuhan

Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan.[13] Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara maritim, namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya, selain itu kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya, namun kawasan yang menjadi ibukota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat.Kekaisaran Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan I Tsing, dari Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 di diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang. Di abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan yaitu Malayu dan Kedah menjadi bagian kemaharajaan Sriwijaya, penguasaan atas Malayu yang kaya emas telah meningkatkan prestise kerajaan.[2] Berdasarkan Prasasti Kota Kapur yang yang berangka tahun 686 ditemukan di pulau Bangka, kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, pulau Bangka dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum Bhumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya, peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanagara di Jawa Barat dan Holing (Kalingga) di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut China Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata.

Ekspansi kerajaan ini ke Jawa dan Semenanjung Malaya, menjadikan Sriwijaya mengontrol dua pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Berdasarkan observasi, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Thailand dan Kamboja. Di abad ke-7, pelabuhan Cham di sebelah timur Indochina mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melancarkan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Kota Indrapura di tepi sungai Mekong, di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja, sampai raja Khmer Jayawarman II, pendiri imperium Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya di abad yang sama.[2] Di akhir abad ke-8 beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara dan Holing berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, pada masa ini pula wangsa Sailendra bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa disana. Di abad ini pula, Langkasuka di semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan.[2] Di masa berikutnya, Pan Pan dan Trambralinga, yang terletak di sebelah utara Langkasuka, juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya.

Setelah Dharmasetu, Samaratungga menjadi penerus kerajaan. Ia berkuasa pada periode 792 sampai 835. Tidak seperti Dharmasetu yang ekspansionis, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih untuk memperkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, ia membangun candi Borobudur di Jawa Tengah yang selesai pada tahun 825.[2]

Di abad ke-9, wilayah kemaharajaan Sriwijaya meliputi Sumatera, Sri Lanka, Semenanjung Malaya, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Filipina.[14] Dengan penguasaan tersebut, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang hebat.[2]

Budha Vajrayana

Sebagai pusat pengajaran Budha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok I Tsing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695, serta di abad ke-11, Atisha, seorang sarjana Budha asal Benggala yang berperan dalam mengembangkan Budha Vajrayana di Tibet. I Tsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi ribuan sarjana Budha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan.Selain itu ajaran Buddha aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya.

Relasi dengan kekuatan regional

Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, dinyatakan bahwa pada abad ke-9 Sriwijaya telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain: Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Kamboja, dan Vietnam Selatan[2]. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda, menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan biaya atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengakumulasi kekayaannya sebagai pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok, dan India.Kerajaan Melayu yang memiliki pertambangan emas sebagai sumber ekonomi dan kata Swarnnadwipa (pulau emas) mungkin merujuk pada hal ini, merupakan kekuatan pertama yang menjadi pesaing Sriwijaya akhirnya ditaklukkan pada abad ke-7. Kemudian Kedah juga takluk dan menjadi daerah bawahan[15].

Pada masa awal, Kerajaan Khmer juga menjadi daerah jajahan Sriwijaya. Banyak sejarawan mengklaim bahwa Chaiya, di propinsi Surat Thani, Thailand Selatan, sebagai ibu kota terakhir kerajaan tersebut, pengaruh Sriwijaya nampak pada bangunan pagoda Borom That yang bergaya Sriwijaya. Setelah kejatuhan Sriwijaya, Chaiya terbagi menjadi tiga kota yakni (Mueang) Chaiya, Thatong (Kanchanadit), dan Khirirat Nikhom.

Sriwijaya juga berhubungan dekat dengan kerajaan Pala di Benggala, dan sebuah prasasti berangka 860 mencatat bahwa raja Balaputra mendedikasikan seorang biara kepada Universitas Nalada, Pala. Relasi dengan dinasti Chola di India selatan cukup baik dan kemudian menjadi buruk setelah Rajendra Coladewa naik tahta dan melakukan penyerangan di abad ke-11.

Masa keemasan

Arca emas Avalokiteçvara bergaya Malayu-Sriwijaya, ditemukan di Rantaukapastuo, Muarabulian, Jambi, Indonesia.

Pada paruh pertama abad ke-10, diantara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, kerajaan Min dan negeri kaya Guangdong, kerajaan Nan Han. Tak diragukan lagi Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini.

Penurunan

Tahun 1025, Rajendra Chola I, raja dari dinasti Chola di Koromandel, India selatan, menaklukkan Kedah dan merampasnya dari Sriwijaya. Kerajaan Chola meneruskan penyerangan, kemudian berhasil menawan raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, selama beberapa dekade berikutnya keseluruh imperium Sriwijaya berada dalam pengaruh Rajendra Chola I.[17] Meskipun demikian Rajendra Chola I tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Akibat invasi tersebut, hegemoni Sriwijaya melemah, kemudian beberapa daerah bawahan membentuk kerajaan sendiri, dan muncul kerajaan Dharmasraya sebagai kekuatan baru yang kemudian mencaplok kawasan Semenanjung Malaya dan Sumatera termasuk Sriwijaya itu sendiri.Antara tahun 1079 - 1088, kronik Tionghoa mencatat bahwa San-fo-ts'i masih mengirimkan utusan dari Jambi dan Palembang. Dalam berita Cina yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan San-fo-tsi pada tahun 1082 mengirimkan utusan pada masa Cina di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari raja Kien-pi bawahan San-fo-tsi, yang merupakan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara San-fo-tsi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian juga mengirimankan utusan berikutnya di tahun 1088.[2]

Berdasarkan sumber Tiongkok pada buku Chu-fan-chi[18] yang ditulis pada tahun 1178, Chou-Ju-Kua menerangkan bahwa di kepulauan Asia Tenggara terdapat dua kerajaan yang sangat kuat dan kaya, yakni San-fo-ts'i dan Cho-po (Jawa). Di Jawa dia menemukan bahwa rakyatnya memeluk agama Budha dan Hindu, sedangkan rakyat San-fo-ts'i memeluk Budha, dan memiliki 15 daerah bawahan yang meliputi; Pong-fong (Pahang), Tong-ya-nong (Terengganu), Ling-ya-si-kia (Langkasuka), Kilantan (Kelantan), Fo-lo-an (muara sungai Dungun daerah Terengganu sekarang), Ji-lo-t'ing (Cherating, pantai timur semenanjung malaya), Ts'ien-mai (Semawe, pantai timur semenanjung malaya), Pa-t'a (Sungai Paka, pantai timur Semenanjung Malaya), Tan-ma-ling (Tambralingga, Ligor, selatan Thailand), Kia-lo-hi (Grahi, Chaiya sekarang, selatan Thailand), Pa-lin-fong (Palembang), Kien-pi (Jambi), Sin-t'o (Sunda), Lan-wu-li (Lamuri di Aceh), and Si-lan (Kamboja)[8][19]

Namun demikian, istilah San-fo-tsi terutama pada tahun 1225 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan telah identik dengan Dharmasraya, jadi dari daftar 15 negeri bawahan San-fo-tsi tersebut merupakan daftar jajahan kerajaan Dharmasraya dan pada masa ini nama Sriwijaya sudah tidak disebut lagi. Hal ini dapat dikaitkan dengan Pamalayu atau Ekspedisi Pamalayu, dimana pada tahun 1275 kerajaan Singhasari, penerus kerajaan Kediri di Jawa, melakukan suatu ekspedisi dalam Pararaton disebut semacam ekspansi dan menaklukan bhumi malayu, kemudian Kertanagara raja Singhasari menghadiahkan Arca Amoghapasa kepada Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa raja Melayu di Dharmasraya seperti yang tersebut dalam Prasasti Padang Roco. Selanjutnya Nagarakretagama yang menguraikan tentang daerah jajahan Majapahit juga tidak menyebutkan nama Sriwijaya lagi. Dalam Kidung Pamacangah dan Babad Arya Tabanan telah muncul nama Palembang, disebutkan 'Arya Damar' sebagai bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada dalam menaklukkan Bali pada tahun 1343[20], Prof. C.C. Berg menganggapnya identik dengan Adityawarman,[21] yang kemudian pada tahun 1347 memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura sesuai dengan manuskrip yang terdapat pada bagian belakang Arca Amoghapasa.[22] Kemudian dari Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah yang kemungkinan ditulis sebelum pada tahun 1377 juga telah terdapat kata-kata bumi palimbang[23].

Sementara Suma Oriental yang ditulis oleh Tomé Pires antara tahun 1513 dan 1515 hanya menyebutkan nama Palembang yang pada waktu itu telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa[24].

Perdagangan

Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas selat Malaka dan selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditi seperti kamper, kayu gaharu, cengkeh, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah yang membuat raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vassal-vassalnya di seluruh Asia Tenggara.Pengaruh budaya

Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu dan kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Agama Buddha diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Sriwijaya merupakan pusat terpenting agama Buddha Mahayana. Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukkan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9. Sehingga secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu di Nusantara.Pengaruh Islam

Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termahsyur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara, sekaligus sebagai pusat pembelajaran agama Budha, juga ramai dikunjungi pendatang dari Timur Tengah dan mulai dipengaruhi oleh pedagang dan ulama muslim. Sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan bagian dari Sriwijaya, kemudian tumbuh menjadi cikal-bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak, disaat melemahnya pengaruh Sriwijaya.Ada sumber yang menyebutkan, karena pengaruh orang muslim Arab yang banyak berkunjung di Sriwijaya, maka raja Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman masuk Islam pada tahun 718 [25]. Sehingga sangat dimungkinkan kehidupan sosial Sriwijaya adalah masyarakat sosial yang di dalamnya terdapat masyarakat Budha dan Muslim sekaligus. Tercatat beberapa kali raja Sriwijaya berkirim surat ke khalifah Islam di Suriah [16]. Bahkan disalah satu naskah surat adalah ditujukan kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720M) dengan permintaan agar khalifah sudi mengirimkan da'i ke istana Sriwijaya.

Warisan sejarah

Meskipun Sriwijaya hanya menyisakan sedikit peninggalan arkeologi dan terlupakan dari ingatan masyarakat Melayu pendukungnya, penemuan kembali kemaharajaan bahari ini oleh Coedès pada tahun 1920-an telah membangkitkan kesadaran bahwa suatu bentuk persatuan politik raya, berupa kemaharajaan yang terdiri atas persekutuan kerajaan-kerajaan bahari, pernah bangkit, tumbuh, dan berjaya di masa lalu.Berdasarkan Hikayat Melayu, pendiri Kesultanan Malaka mengaku sebagai pangeran Palembang, keturunan keluarga bangsawan Palembang dari trah Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-15 keagungan, gengsi dan prestise Sriwijaya tetap dihormati dan dijadikan sebagai sumber legitimasi politik bagi penguasa di kawasan ini.

Di samping Majapahit, kaum nasionalis Indonesia juga mengagungkan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia.[26] Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan, dan segenap bangsa Melayu. Bagi penduduk Palembang, keluhuran Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya, seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat Thailand Selatan yang menciptakan kembali tarian Sevichai (Sriwijaya) yang berdasarkan pada keanggunan seni budaya Sriwijaya.

Di Indonesia, nama Sriwijaya telah digunakan dan diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota, dan nama ini telah melekat dengan kota Palembang dan Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya yang didirikan tahun 1960 di Palembang dinamakan berdasarkan kedatuan Sriwijaya. Demikian pula Kodam Sriwijaya (unit komando militer), PT Pupuk Sriwijaya (Perusahaan Pupuk di Sumatera Selatan), Sriwijaya Post (Surat kabar harian di Palembang), Sriwijaya TV, Sriwijaya Air (maskapai penerbangan), Stadion Gelora Sriwijaya, dan Sriwijaya Football Club (Klab sepak bola Palembang), semua dinamakan demikian untuk menghormati, memuliakan, dan merayakan kegemilangan kemaharajaan Sriwijaya.

Raja yang memerintah

Para Maharaja Sriwijaya[2][8]Tahun | Nama Raja | Ibukota | Prasasti, catatan pengiriman utusan ke Tiongkok serta peristiwa |

|---|---|---|---|

| 671 | Dapunta Hyang atau Sri Jayanasa | Srivijaya Shih-li-fo-shih | Catatan perjalanan I Tsing di tahun 671-685, Penaklukan Malayu, penaklukan Jawa Prasasti Kedukan Bukit (683), Talang Tuo (684), Kota Kapur (686), Karang Brahi dan Palas Pasemah |

| 702 | Sri Indravarman Che-li-to-le-pa-mo | Srivijaya Shih-li-fo-shih | Utusan ke Tiongkok 702-716, 724 Utusan ke Khalifah Muawiyah I dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz |

| 728 | Rudra Vikraman Lieou-t'eng-wei-kong | Srivijaya Shih-li-fo-shih | Utusan ke Tiongkok 728-742 |

| 743-760 | Tidak ada berita pada periode ini | ||

| 760 | Maharaja Wisnu atau Dharmmatunggadewa | Srivijaya | Prasasti Ligor A di Nakhon Si Thammarat, selatan Thailand dan menaklukkan Kamboja |

| Pindah ke Jawa (Jawa Tengah atau Yogyakarta) | Wangsa Sailendra mengantikan Wangsa Sanjaya | ||

| 775 | Dharanindra atau Rakai Panangkaran | Jawa | Prasasti Kelurak 782 di sebelah utara kompleks Candi Prambanan Prasasti Kalasan tahun 778 di Candi Kalasan |

| 782 | Samaragrawira atau Rakai Warak | Jawa | Prasasti Nalanda dan prasasti Mantyasih tahun 907 |

| 792 | Samaratungga atau Rakai Garung | Jawa | Prasasti Karang Tengah tahun 824, 825 menyelesaikan pembangunan candi Borobudur |

| Kebangkitan Wangsa Sanjaya, Rakai Pikatan | |||

| 835 | Balaputradewa | Suwarnabhumi | Kehilangan kekuasaan di Jawa, dan kembali ke Suwarnabhumi Prasasti Nalanda tahun 860, India |

| 861-959 | Tidak ada berita pada periode ini | ||

| 960 | Sri Udayadityavarman Se-li-hou-ta-hia-li-tan | Srivijaya San-fo-ts'i | Utusan ke Tiongkok 960, & 962 |

| 980 | Hie-tche (Haji) | Srivijaya San-fo-ts'i | Utusan ke Tiongkok 980 & 983 |

| 988 | Sri Cudamanivarmadeva Se-li-chu-la-wu-ni-fu-ma-tian-hwa | Srivijaya San-fo-ts'i | Utusan ke Tiongkok 988-992-1003 990 Jawa menyerang Srivijaya, pembangunan candi untuk Kaisar China (cheng tien wan shou), pemberian anugrah desa oleh raja-raja I |

| 1008 | Sri Maravijayottungga Se-li-ma-la-pi | Srivijaya San-fo-ts'i | Utusan ke Tiongkok 1008, 1017 |

| 1025 | Sangrama Vijayottunggavarman | Srivijaya Kadaram | Diserang oleh Rajendra Chola I dan menjadi tawanan Prasasti Tanjore pada candi Rajaraja, Tanjore, India |

| 1028 | Dibawah Dinasti Chola dari Koromandel | ||

| 1079 | Utusan San-fo-ts'i dari Pa-lin-fong (Palembang) ke Tiongkok 1079 dan memperbaiki candi Tien Ching di Kuang Cho (dekat Kanton) | ||

| 1082 | Utusan San-fo-ts'i dari Kien-pi (Jambi) ke Tiongkok 1082 dan 1088 | ||

| 1089-1182 | Belum ada berita | ||

| 1183 | Srimat Trailokyaraja Maulibhusana Warmadewa | Dharmasraya | Dibawah Dinasti Mauli, Kerajaan Melayu, Prasasti Grahi tahun 1183 di selatan Thailand |

Referensi

- ^ George Coedès, (1930), Les inscriptions malaises de Çrivijaya, BEFEO.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Munoz, Paul Michel (2006). Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore: Editions Didier Millet. ISBN 981-4155-67-5.

- ^ Gabriel Ferrand, (1922), L’Empire Sumatranais de Crivijaya, Imprimerie Nationale, Paris, “Textes Chinois”

- ^ Zain, Sabri Sejarah Melayu, Buddhist Empires.

- ^ Junjiro Takakusu, (1896), A record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago AD 671-695, by I-tsing, Oxford, London.

- ^ J.G. de Casparis, (1975), Indonesian Paleography.

- ^ Peter Bellwood, James J. Fox, Darrell Tryon The Austronesians: Historical and Comparative Perspectives.

- ^ a b c d e Muljana, Slamet, (2006), Sriwijaya, PT. LKiS Pelangi Aksara, ISBN 978-979-8451-62-1.

- ^ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, (1992), Sejarah nasional Indonesia: Jaman kuna, PT Balai Pustaka, ISBN 979-407-408-X

- ^ Forgotten Kingdoms in Sumatra, Brill Archive

- ^ a b Taylor, Jean Gelman (2003). Indonesia: Peoples and Histories. New Haven and London: Yale University Press. hlm. pp. 8-9. ISBN 0-300-10518-5.

- ^ Krom, N.J. (1938). "Het Hindoe-tijdperk". di dalam F.W. Stapel. Geschiedenis van Nederlandsch Indië. Amsterdam: N.V. U.M. Joost van den Vondel. hlm. vol. I p. 149.

- ^ Taylor. Indonesia: Peoples and Histories. hlm. hal. 29.

- ^ Rasul, Jainal D. (2003). Agonies and Dreams: The Filipino Muslims and Other Minorities". Quezon City: CARE Minorities. hlm. pages 77.

- ^ Oliver W. Wolters, (1967), Early Indonesian Commerce, Cornell University Press, Ithaca.

- ^ a b Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., (10 November 1994). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Jakarta: Mizan.

- ^ Sastri K. A. N., (1935). The Cholas. University of Madras.

- ^ Friedrich Hirth and W.W.Rockhill, (1911), Chao Ju-kua, His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteen centuries, entitled Chu-fan-chi, St Petersburg.

- ^ Drs. R. Soekmono, (1973). Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2 (edisi ke-2nd). Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 60.

- ^ Darta, A.A. Gde, A.A. Gde Geriya, A.A. Gde Alit Geria, (1996), Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan, Denpasar: Upada Sastra.

- ^ C.C. Berg, (1985), Penulisan Sejarah Jawa. (terj.), Jakarta: Bhratara.

- ^ Kern J.H.C., (1907), De wij-inscriptie op het Amoghapāça-beeld van Padang Candi(Batang Hari-districten); 1269 Çaka, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde.

- ^ Kozok U., (2006), Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, ISBN 979-461-603-6.

- ^ Cortesão A., (1944), The Suma Oriental of Tomé Pires, London: Hakluyt Society, 2 vols.

- ^ H. Zainal Abidin Ahmad (10 November 1979). Ilmu politik Islam V, Sejarah Islam dan Umatnya sampai sekarang; Bulan Bintang.

- ^ Smith, A.L. (2000). Centrality: Indonesia's changing role in ASEAN Strategic Centrality: Indonesia's changing role in ASEAN. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 9. ISBN 981-230-103-8. http://books.google.com/books?id=C-IZCcEuX30C&pg=PA9&dq=Srivijaya+source+of+Indonesia+pride&cd=6#v=onepage&q=Srivijaya%20source%20of%20Indonesia%20pride&f=false/Strategic Centrality: Indonesia's changing role in ASEAN.

Kesultanan Demak

Cikal-bakal

Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa surut, secara praktis wilayah-wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri. Wilayah-wilayah yang terbagi menjadi kadipaten-kadipaten tersebut saling serang, saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Pada masa itu arus kekuasaan mengerucut pada dua adipati,[rujukan?] yaitu Raden Patah dan Ki Ageng Pengging. Sementara Raden Patah mendapat dukungan dari Walisongo, Ki Ageng Pengging mendapat dukungan dari Syekh Siti Jenar.Di bawah Pati Unus

Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kesultanan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Dengan adanya Portugis di Malaka, kehancuran pelabuhan-pelabuhan Nusantara tinggal menunggu waktu.Di bawah Sultan Trenggana

Sultan Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah Sultan Trenggana, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana (1527), Tuban (1527), Madiun (1529), Surabaya dan Pasuruan (1527), Malang (1545), dan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur pulau Jawa (1527, 1546). Panglima perang Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai (Sumatera), yang juga menjadi menantu Sultan Trenggana. Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan kemudian digantikan oleh Sunan PrawotoKemunduran

Suksesi ke tangan Sunan Prawoto tidak berlangsung mulus. Ia ditentang oleh adik Sultan Trenggono, yaitu Pangeran Sekar Seda Lepen. Pangeran Sekar Seda Lepen akhirnya terbunuh. Pada tahun 1561 Sunan Prawoto beserta keluarganya "dihabisi" oleh suruhan Arya Penangsang, putera Pangeran Sekar Seda Lepen. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak. Suruhan Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri adipati Jepara, dan hal ini menyebabkan banyak adipati memusuhi Arya Penangsang.Arya Penangsang akhirnya berhasil dibunuh dalam peperangan oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, dan di sana ia mendirikan Kesultanan Pajang.

Majapahit

.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia.[2] Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan.[3]

Historiografi

Hanya terdapat sedikit bukti fisik sisa-sisa Majapahit,[4] dan sejarahnya tidak jelas.[5] Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah Pararaton ('Kitab Raja-raja') dalam bahasa Kawi dan Nagarakretagama dalam bahasa Jawa Kuno.[6] Pararaton terutama menceritakan Ken Arok (pendiri Kerajaan Singhasari) namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakertagama merupakan puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Setelah masa itu, hal yang terjadi tidaklah jelas.[7] Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa Kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain.[7]Keakuratan semua naskah berbahasa Jawa tersebut dipertentangkan. Tidak dapat disangkal bahwa sumber-sumber itu memuat unsur non-historis dan mitos. Beberapa sarjana seperti C.C. Berg menganggap semua naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan.[8] Namun demikian, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadaan kerajaan yang tampak cukup pasti.[5]

Sejarah

Berdirinya Majapahit

Arca Harihara, dewa gabungan Siwa dan Wisnu sebagai penggambaran Kertarajasa. Berlokasi semula di Candi Simping, Blitar, kini menjadi koleksi Museum Nasional Republik Indonesia.

Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri, sudah membunuh Kertanagara. Atas saran Aria Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa "pahit" dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut karena mereka berada di teritori asing.[11][12] Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka harus terpaksa menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing.

Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang tepercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Slamet Muljana menduga bahwa mahapatih Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang tepercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir (Kuti), Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati.[12] Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309.

Anak dan penerus Wijaya, Jayanegara, Pararaton menyebutnya Kala Gemet, yang berarti "penjahat lemah". Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijayatunggadewi untuk menjadi ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih, pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk.

Kejayaan Majapahit

Hayam Wuruk, juga disebut Rajasanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan mahapatihnya, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada (1313-1364), Majapahit menguasai lebih banyak wilayah.

Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian kepulauan Filipina[13]. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit.

Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja[14]. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok.[14][2]

Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting Citraresmi (Pitaloka), putri Kerajaan Sunda sebagai permaisurinya.[15] Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357 rombongan raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam.[16] Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa, dengan hati remuk redam melakukan "bela pati", bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya.[17] Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali. Kisah ini disinggung dalam Pararaton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Nagarakretagama.

Kakawin Nagarakretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup Semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali, di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras.[18]

Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang.[2]

Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini.

Jatuhnya Majapahit

Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabhumi yang juga menuntut haknya atas takhta.[5] Parang saudara yang disebut Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, semetara Wirabhumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang.Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut Dinasti Ming yang dipimpin oleh laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim China, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430 ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas muslim China dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel; maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa.

Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426, dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabhumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijayawafat, Bhre Pamotan menjadi raja dengan gelar Rajasawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 AD. Terjadi jeda waktu tiga tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan takhta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, naik takhta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singhawikramawardhana. Pada 1468 pangeran Kertabhumi memberontak terhadap Singhawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai raja Majapahit.[7].

Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara[19]. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu per satu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit.

Singhawikramawardhana memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha (bekas ibu kota Kerajaan Kediri) dan terus memerintah disana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan Kertabhumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1519 dengan gelar Girindrawardhana. Meskipun demikian kekuatan Majapahit telah melemah akibat konflik dinasti ini dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa.

Waktu berakhirnya Kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 (tahun 1400 saka, berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan[20]) hingga tahun 1527.

Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candrasengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah “sirna hilanglah kemakmuran bumi”. Namun demikian yang sebenarnya digambarkan oleh candrasengkala tersebut adalah gugurnya Bhre Kertabumi, raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana[21].

Menurut prasasti Jiyu dan Petak, Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabhumi [21] dan memindahkan ibu kota ke Daha (Kediri). Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabhumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527.[22] Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabhumi.

Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit[23]. Demak dibawah pemerintahan Raden (kemudian menjadi Sultan) Patah (Fatah), diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut Babad Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri China.

Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis (Tome Pires), dan Italia (Pigafetta) mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 M[21].

Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta Kerajaan Sunda yang beribukota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru

Kebudayaan

Gapura Bajang Ratu, diduga kuat menjadi gerbang masuk keraton Majapahit. Bangunan ini masih tegak berdiri di kompleks Trowulan.

"Dari semua bangunan, tidak ada tiang yang luput dari ukiran halus dan warna indah" [Dalam lingkungan dikelilingi tembok] "terdapat pendopo anggun beratap serat aren, indah bagai pemandangan dalam lukisan... Kelopak bunga katangga gugur tertiup angin dan bertaburan di atas atap. Atap itu bagaikan rambut gadis yang berhiaskan bunga, menyenangkan hati siapa saja yang memandangnya".Nagarakretagama menyebutkan budaya keraton yang adiluhung dan anggun, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Caitra (Maret-April) ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam tiga jenis: keraton termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya; wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja; serta wilayah-wilayah taklukan di kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas.[24]

— Gambaran ibu kota Majapahit kutipan dari Nagarakertagama.

Ibu kota Majapahit di Trowulan merupakan kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, dan Waisnawa (pemuja Wisnu) dipeluk oleh penduduk Majapahit, dan raja dianggap sekaligus titisan Buddha, Siwa, maupun Wisnu. Nagarakertagama sama sekali tidak menyinggung tentang Islam, akan tetapi sangat mungkin terdapat beberapa pegawai atau abdi istana muslim saat itu.[2]

Walaupun batu bata telah digunakan dalam candi pada masa sebelumnya, arsitek Majapahitlah yang paling ahli menggunakannya[25]. Candi-candi Majapahit berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekat batu bata. Contoh candi Majapahit yang masih dapat ditemui sekarang adalah Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto.

".... Raja [Jawa] memiliki bawahan tujuh raja bermahkota. [Dan] pulaunya berpenduduk banyak, merupakan pulau terbaik kedua yang pernah ada.... Raja pulau ini memiliki istana yang luar biasa mengagumkan. Karena sangat besar, tangga dan bagian dalam ruangannya berlapis emas dan perak, bahkan atapnya pun bersepuh emas. Kini Khan Agung dari China beberapa kali berperang melawan raja ini; akan tetapi selalu gagal dan raja ini selalu berhasil mengalahkannya."Catatan yang berasal dari sumber Italia mengenai Jawa pada era Majapahit didapatkan dari catatan perjalanan Mattiussi, seorang pendeta Ordo Fransiskan dalam bukunya: "Perjalanan Pendeta Odorico da Pordenone". Ia mengunjungi beberapa tempat di Nusantara: Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin di Kalimantan. Ia dikirim Paus untuk menjalankan misi Katolik di Asia Tengah. Pada 1318 ia berangkat dari Padua, menyeberangi Laut Hitam dan menembus Persia, terus hingga mencapai Kolkata, Madras, dan Srilanka. Lalu menuju kepulauan Nikobar hingga mencapai Sumatera, lalu mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kembali ke Italia melalui jalan darat lewat Vietnam, China, terus mengikuti Jalur Sutra menuju Eropa pada 1330.

— Gambaran Majapahit menurut Mattiussi (Pendeta Odorico da Pordenone).[26]

Di buku ini ia menyebut kunjungannya di Jawa tanpa menjelaskan lebih rinci tempat yang ia kunjungi. Disebutkan raja Jawa menguasai tujuh raja bawahan. Disebutkan juga di pulau ini terdapat banyak cengkeh, kemukus, pala, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Ia menyebutkan istana raja Jawa sangat mewah dan mengagumkan, penuh bersepuh emas dan perak. Ia juga menyebutkan raja Mongol beberapa kali berusaha menyerang Jawa, tetapi selalu gagal dan berhasil diusir kembali. Kerajaan Jawa yang disebutkan disini tak lain adalah Majapahit yang dikunjungi pada suatu waktu dalam kurun 1318-1330 pada masa pemerintahan Jayanegara.

Ekonomi

Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan[14]. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300, pada masa pemerintahan raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi: keping uang dalam negeri diganti dengan uang "kepeng" yaitu keping uang tembaga impor dari China. Pada November 2008 sekitar 10.388 keping koin China kuno seberat sekitar 40 kilogram digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo. Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur memastikan bahwa koin tersebut berasal dari era Majapahit.[27] Alasan penggunaan uang logam atau koin asing ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah, akan tetapi kebanyakan ahli menduga bahwa dengan semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit agar dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Peran ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan perak yang mahal.[24]

Beberapa gambaran mengenai skala ekonomi dalam negeri Jawa saat itu dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Prasasti Canggu yang berangka tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri (mandala Jawa).[24] Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karier, mulai dari pengrajin emas dan perak, hingga penjual minuman, dan jagal atau tukang daging. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak zaman sebelumnya, namun proporsi populasi yang mencari pendapatan dan bermata pencarian di luar pertanian semakin meningkat pada era Majapahit.

Menurut catatan Wang Ta-yuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua, sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga[28]. Selain itu, catatan Odorico da Pordenone, biarawan Katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321, menyebutkan bahwa istana raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. [29]

Kemakmuran Majapahit diduga karena dua faktor. Faktor pertama; lembah sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur utara sangat cocok untuk pertanian padi. Pada masa jayanya Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi, sebagian dengan dukungan pemerintah. Faktor kedua; pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit.[24]

Nagarakretagama menyebutkan bahwa kemashuran penguasa Wilwatikta telah menarik banyak pedagang asing, di antaranya pedagang dari India, Khmer, Siam, dan China. Pajak khusus dikenakan pada orang asing terutama yang menetap semi-permanen di Jawa dan melakukan pekerjaan selain perdagangan internasional. Majapahit memiliki pejabat sendiri untuk mengurusi pedagang dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit di Jawa[30].

Struktur pemerintahan

Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya [31]. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi.Aparat birokrasi

Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan, dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu:Pembagian wilayah

Dalam pembentukannya, kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan Singhasari[12], terdiri atas beberapa kawasan tertentu di bagian timur dan bagian tengah Jawa. Daerah ini diperintah oleh uparaja yang disebut Paduka Bhattara yang bergelar Bhre. Gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan. Biasanya posisi ini hanyalah untuk kerabat dekat raja. Tugas mereka adalah untuk mengelola kerajaan mereka, memungut pajak, dan mengirimkan upeti ke pusat, dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin.Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350 s.d. 1389) ada 12 wilayah di Majapahit, yang dikelola oleh kerabat dekat raja. Hierarki dalam pengklasifikasian wilayah di kerajaan Majapahit dikenal sebagai berikut:

- Bhumi: kerajaan, diperintah oleh Raja

- Nagara: diperintah oleh rajya (gubernur), atau natha (tuan), atau bhre (pangeran atau bangsawan)

- Watek: dikelola oleh wiyasa,

- Kuwu: dikelola oleh lurah,

- Wanua: dikelola oleh thani,

- Kabuyutan: dusun kecil atau tempat sakral.

| No | Provinsi | Gelar | Penguasa | Hubungan dengan Raja | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Kahuripan (atau Janggala, sekarang Surabaya) | Bhre Kahuripan | Tribhuwanatunggadewi | ibu suri | ||||||||

| 2 | Daha (bekas ibukota dari Kediri) | Bhre Daha | Rajadewi Maharajasa | bibi sekaligus ibu mertua | ||||||||

| 3 | Tumapel (bekas ibukota dari Singhasari) | Bhre Tumapel | Kertawardhana | ayah | ||||||||

| 4 | Wengker (sekarang Ponorogo) | Bhre Wengker | Wijayarajasa | paman sekaligus ayah mertua | ||||||||

| 5 | Matahun (sekarang Bojonegoro) | Bhre Matahun | Rajasawardhana | suami dari Putri Lasem, sepupu raja | ||||||||

| 6 | Wirabhumi (Blambangan) | Bhre Wirabhumi | Bhre Wirabhumi1 | anak | ||||||||

| 7 | Paguhan | Bhre Paguhan | Singhawardhana | saudara laki-laki ipar | ||||||||

| 8 | Kabalan | Bhre Kabalan | Kusumawardhani2 | anak perempuan | ||||||||

| 9 | Pawanuan | Bhre Pawanuan | Surawardhani | keponakan perempuan | ||||||||

| 10 | Lasem (kota pesisir di Jawa Tengah) | Bhre Lasem | Rajasaduhita Indudewi | sepupu | ||||||||

| 11 | Pajang (sekarang Surakarta) | Bhre Pajang | Rajasaduhita Iswari | saudara perempuan | ||||||||

| 12 | Mataram (sekarang Yogyakarta) | Bhre Mataram | Wikramawardhana2 | keponakan laku-laki | ||||||||

| Catatan: 1 Bhre Wirabhumi sebenarnya adalah gelar: Pangeran Wirabhumi (blambangan), nama aslinya tidak diketahui dan sering disebut sebagai Bhre Wirabhumi dari Pararaton. Dia menikah dengan Nagawardhani, keponakan perempuan raja. 2 Kusumawardhani (putri raja) menikah dengan Wikramawardhana (keponakan laki-laki raja), pasangan ini lalu menjadi pewaris tahta. | ||||||||||||

- Negara Agung, atau Negara Utama, inti kerajaan. Area awal Majapahit atau Majapahit Lama selama masa pembentukannya sebelum memasuki era kemaharajaan. Yang termasuk area ini adalah ibukota kerajaan dan arean sekitarnya dimana raja secara efektif menjalankan pemerintahannya. Area ini meliputi setengah bagian timur Jawa, dengan semua provinsinya yang dikelola oleh para Bhre (bangsawan), yang merupakan kerabat dekat raja.

- Mancanegara, area yang melingkupi Negara Agung. Area ini secara langsung dipengaruhi oleh budaya Jawa, dan wajib membayar upeti tahunan. Akan tetapi, area-area tersebut biasanya memiliki penguasa atau raja pribumi, yang kemungkinan membentuk aliansi atau menikah dengan keluarga kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menempatkan birokrat dan pegawainya di tempat-tempat ini dan mengatur kegiatan perdagangan luar negeri mereka dan mengumpulkan pajak, namun mereka menikmati otonomi internal yang cukup penting. Termasuk didalamnya daerah Pulau Jawa lainnya, Madura, Bali, dan juga Dharmasraya, Pagaruyung, Lampung dan Palembang di Sumatra.

- Nusantara, adalah area yang tidak merefleksikan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke dalam koloni dan mereka harus membayar upeti tahunan. Mereka menikmati otonomi yang cukup dan kebebasan internal, dan Majapahit tidak merasa penting untuk menempatkan birokratnya atau tentara militernya di sini; akan tetapi, tantangan apa pun yang terlihat mengancam Majapahit akan menghasilkan reaksi keras. Termasuk dalam area ini adalah kerajaan kecil dan koloni di Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya.

- Mitreka Satata, yang secara harafiah berarti "mitra dengan tatanan (aturan) yang sama". Hal itu menunjukkan negara independen luar negeri yang dianggap setara oleh Majapahit, bukan sebagai bawahan dalam kekuatan Majapahit. Menurut Negarakertagama pupuh 15, bangsa asing adalah Syangkayodhyapura (Ayutthaya dari Thailand), Dharmmanagari (Kerajaan Nakhon Si Thammarat), Marutma, Rajapura and Sinhanagari (kerajaan di Myanmar), Kerajaan Champa, Kamboja (Kamboja), dan Yawana (Annam).[33] Mitreka Satata dapat dianggap sebagai aliansi Majapahit, karena kerajaan asing di luar negeri seperti China dan India tidak termasuk dalam kategori ini meskipun Majapahit telah melakukan hubungan luar negeri dengan kedua bangsa ini.

Raja-raja Majapahit

Silsilah wangsa Rajasa, keluarga penguasa Singhasari dan Majapahit. Penguasa ditandai dalam gambar ini.[34]

| Nama Raja | Gelar | Tahun |

|---|---|---|

| Raden Wijaya | Kertarajasa Jayawardhana | 1293 - 1309 |

| Kalagamet | Sri Jayanagara | 1309 - 1328 |

| Sri Gitarja | Tribhuwana Wijayatunggadewi | 1328 - 1350 |

| Hayam Wuruk | Sri Rajasanagara | 1350 - 1389 |

| Wikramawardhana | 1389 - 1429 | |

| Suhita | 1429 - 1447 | |

| Kertawijaya | Brawijaya I | 1447 - 1451 |

| Rajasawardhana | Brawijaya II | 1451 - 1453 |

| Purwawisesa atau Girishawardhana | Brawijaya III | 1456 - 1466 |

| Bhre Pandansalas, atau Suraprabhawa | Brawijaya IV | 1466 - 1468 |

| Bhre Kertabumi | Brawijaya V | 1468 - 1478 |